作家たちが残した、パリについての「断章」

作家たちが残した、パリについての「断章」

パリを題材にした小説やエッセー、ノンフィクションなどから、パリについて思いをはせたり、パリでの暮らしだったり、主人公が感じたパリというもの、などなど・・。 図書館や書棚の奥から引っ張り出してきた名著の中から、心に残るフレーズを見つけました。 〈随時更新中…/Updating at any time…〉「パリ・スケッチブック」アーウィン・ショー “Paris! Paris!” Irwin Shaw

ぽくがはじめてパりを見たのは一九四四年八月二十五日、つまりドイツ軍に占領されていたパリががようやく解放されたその日のことだ。 ぼくは第四師団第十二連隊に所属する通信隊の写真班にいた。・・・ぼくらのジープには切り花が山のように積みこんであった。パリへくる道筋の町や村の住民からのプレゼントだ。トマトやリンゴ、それに瓶詰のワインもけっこう積んでいた。街道に群がる人ごみをわけてそろそろとジープを進めてくると土地の住民が投げこんでくれたのだ。行く手をふさぐバリケードがあるとそれも住民がぶちこわしてくれた。パリ市内へ入ってようやくノートル・ダム大聖堂前の広場まで来てジープをとめた。すると、すぐ前のトラックに乗っていた兵土が一人、ノートル・ダムの塔をつくづく見上げてつぶやいた。「たった一月前はペンスンハーストにいたんだったなあ!」~アーウィン・ショー「パリ・スケッチブック」から

◆アーウィン・ショー(Irwin Shaw 1913/大正2 – 1984年/昭和59)アメリカのの劇作家・小説家。1936年に戯曲「死者を葬れ」でデビューする。ファシズムの危機を警告した「ブルックリン神話」連作。1944年、「Walking Wounded」 でオー・ヘンリー賞受賞。1948年、第二次大戦における連合国とナチスの若者を描いた長編小説「若き獅子たち」(1958年映画化)。1970年には『リッチマン、プアマン』がベストセラーになる。「パリ・スケッチブック」は、パリ解放の日、米軍の報道班の一人としてパリに足を踏み入れ、その後四半世紀にわたり暮らしたパリの暮らしを綴った自伝的な随筆作品。

パリ 4区、ノートルダム大聖堂(2017年)

「パリ・スケッチブック」(1989年 講談社文庫)

「パリの秘密 あとがき」鹿島茂 3 “Secrets of Paris” Shigeru kashima 3

パリは百年前、いや数百年前の建物やオブジェが平気で残っている。なのに、道行く人はそんなことに気づきもせずに前を通り過ぎていく。素晴らしい無関心。 だが、その無関心は、建物やオブジェを取り壊してしまおうという方向には向かわない。一度出来上がったものはそのままにしておこう、壊す理由がないのだから。 これぞ保守の精神。 こうした無関心と保守の精神があるから、ゲニウス・ロキはいつまでもその場所に居座り続けることができる。そしてこの居座り続けるゲニウス・ロキが多くの秘密を生む。ゲニウス・ロキ、がそこに住んだ人々の精神や感情と結びついて、不思議な混淆を成し、その混淆が有形・無形のオブジェとなって、後々まで残るのだ。 したがって、パリでは、どんな無名の通りのちっぽけな建物でも、かならず秘密がある、遊歩者(フラヌール)を惹きつけてやまないのである。~鹿島茂「パリの秘密 あとがき」から

◆鹿島茂(Shigeru kashima 1949/昭和24 – )日本のフランス文学者。文芸評論家、翻訳家。19世紀フランス文学が専門。バルザック、ゾラ、ユーゴーら19世紀作家を題材にしたエッセイで知られる。1991年に 「馬車が買いたい!」でサントリー学芸賞受賞。19世紀フランスの希覯書を収集する古書マニアとしても有名。

パリ 1区、シテ島の東端の通り。シャントゥル通り。 ノートルダム大聖堂の尖塔を望む(2017年/焼失前)

「パリの秘密 手押し車にみる“歴史の底力”」鹿島茂 2 “Secrets of Paris” Shigeru kashima

パリの街を歩いていて、歴史の底力を感じるのは、じつをいえば、数世紀前の建物がそのまま残っていることではない。石の建物は木の建物に比べて、もともと残りやすいものだからである。歴史の底力、それはむしろ、変幻著しい日常的風俗の中にある。 たとえば、パリの街頭で見かける栗売りだ。この栗売りの使っている石焼きナベと木炭コンロ、それにコンロとナベを運ぶ手押し車。これらは、二十世紀初頭にアジェが写した写真の栗売りが使っている道具と寸分たがわない。それどころか、十八世紀末にカルル・ヴェルネの拙いた栗売りのそれとも変わっていない。~~鹿島茂「パリの秘密 手押し車にみる“歴史の底力”」から

◆鹿島茂(Shigeru kashima 1949/昭和24 – )日本のフランス文学者。文芸評論家、翻訳家。19世紀フランス文学が専門。バルザック、ゾラ、ユーゴーら19世紀作家を題材にしたエッセイで知られる。1991年に 「馬車が買いたい!」でサントリー学芸賞受賞。19世紀フランスの希覯書を収集する古書マニアとしても有名。

栗売り/Marchand de Marrons アジェ 1898年(Photo/BnF Gallica)

「パリの秘密 女魚屋の呼び声」鹿島茂 “Secrets of Paris” Shigeru kashima

魚屋というのは、なぜか昔から伝統的に女の職業とされていたのである。つまり、魚を売る商人といえば、それは即、女魚屋 (ポワソニエール)を意味していたのだ。 食肉屋が男の職業とさ れ、女が排除されていたのとは対照的である。 このことがよくわかるのは、パリの中央市場(レ・アール)を描いたエミール・ゾラの小説 『パリの胃袋』。とくに魚市場の描写に当てられている第三章を読むと、競りに参加しているの は女の魚屋ばかりであることが理解できる。男は競売係、記録係、それに運搬人などの裏方だけ。 ようするに、魚市場は、売り手も買い手もみんな女魚屋ばかりの「女の世界」なのである。 プルーストの『失われた時を求めて』にはさまざまな諧調の呼び声を発しながら街 を行商して歩く女魚屋の姿が捉えられている。 「小エビィ、おいしい小エビィ、生きのいいのを」 「揚げ物にタラァ、揚げ物にいかが」 「サバがまいりましたあ、生きのいいサバァ・・・・・・」(鈴木 道彦訳) 今度、ポワソニエールと名のつく通りを歩くことがあったら、一瞬、目を閉じて過去に思いを はせてみることをお勧めする。女魚屋の呼び声がどこからか聞こえてくるはずである~鹿島茂「パリの秘密 女魚屋の呼び声」から

◆鹿島茂(Shigeru kashima 1949/昭和24 – )日本のフランス文学者。文芸評論家、翻訳家。19世紀フランス文学が専門。バルザック、ゾラ、ユーゴーら19世紀作家を題材にしたエッセイで知られる。1991年に 「馬車が買いたい!」でサントリー学芸賞受賞。19世紀フランスの希覯書を収集する古書マニアとしても有名。

レ・アール/Les Halles poissonnier 中央卸売市場の魚売り場 アジェ 1898年 1971年に取り壊され、その後跡地は巨大なショッピングセンターが建てられた。(Photo/BnF Gallica)

「あなたがこの辺りで迷わないように」パトリック・モディアノ “Pour que tu ne te perdes pas dans le quartier” Patrick Modiano

現在と過去は一体になっているが、それはセロハンの膜のようなもので隔てられているだけなので、それがふつうに感じられるのだ。そのセロハンを突き破るには虫の一刺しで十分である。~パトリック・モディアノ「あなたがこの辺りで迷わないように」から◆パトリック・モディアノ(1945/昭和20~)フランスの作家。2014年ノーベル文学賞を受賞。2015年1月にレジオンドヌール勲章贈られた際、フランソワ・オランド大統領は 「モディアネスク (modianesque)」と表される 彼の作風を「現実が消えてしまう状況、過去と現在が交錯する状況、言葉が信じられなくなる状況」と定義した。

パリ4区 サンボン通り( 2019年)

「移動祝祭日」アーネスト・ヘミングウェイ “Pour que tu ne te perdes pas dans le quartier” Patrick Modiano

もし幸運にも、若者の頃、パリで暮らすことができたなら、その後の人生をどこで すごそうとも、パリはついてくる。 パリは移動祝祭日だからだ。ある友へ アーネスト・ヘミングウェイ 一九五〇年~アーネスト・ヘミングウェイ「移動祝祭日」から◆アーネスト・ミラー・ヘミングウェイ(Ernest Miller Hemingway 1899/明治32 – 1961/昭和36)アメリカの小説家。1922年1月から最初の妻ハドリーと5区のカルディナル・ル モワーヌ通り74番地のアパートで2年ほど暮らし、翌年23年1月には6区のノートルダム・ デュ・シャン通りに転居した。「移動祝祭日/A Moveable Feast」1960年までに本人によってまとめられていたが出版 には至らなかった。1964年、四番目の妻 メアリー・ウェルシュ・ヘミングウェイの手に より編纂され、共通の親友だったライターのA・E・ホッチナーの提案により「移動祝祭日 / A Moveable Feast」とタイトルされた。

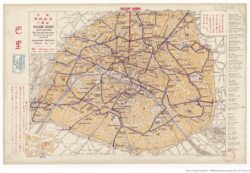

パリの地図 1920年(Photo/BnF Gallica)

「ねむれ巴里」金子光晴 “Go to Sleep, Paris” Mitsuharu Kaneko

ことによるとパリは、世界のそういった連中に手品の種明しをして得意になっている腹悪なところらしくもみえてくる。すこし厚い敷布団ぐらいの高さしかないフランスのベッドに、からだすっぽりと埋もれて眠っているわれら同様のエトランジェたちに、僕としては、ただ眠れと言うより他のことばがない。パリは、よい夢をみるところではない。パリよ、眠れ、で、その眠りのなかに丸くなって犬ころのようにまたねむっていれば、それでいいのだ。パリの冬は、身にこたえる。それに、煤けた霧靄のふかさも、この頃では、ロンド ン並みであるが、 ダゲール二十二番地の部屋は、ショファ・サントゥール(蒸気暖 房設備)があるので助かる。この暖房は、四つ五つの家を塊りにして、そのどこの部 屋にもゆきわたるようになっていたが、やはり、二階、三階止りで、四階からマン サールとなると、ゆきわたらない。~金子光晴「ねむれ巴里」から

◆金子光晴(1895/明治28~1975/昭和50)

愛知県海東郡越治村(現津島市)生まれ。1930年、約半年間妻の三千代とともにパリ14区のダゲール通りに滞在。パリでは額縁造りや日本人旅行者の手伝い、行商などで生計をつないだ。後の1973年/昭和48年自伝「ねむれ巴里」を発表。「無一物の日本人がパリでできるかぎりのことは、なんでもやった」と回想している。

因みに、写真家から映画監督に転身したアニエス・ヴァルダ(1928-2019)もダゲール通りに住み、ドキュメンタリー作品「ダゲール街の人々/Daguerre」を1976年に制作した。

「モンパルナスのKIKI」KIKI/アリス・プラン “Les souvenirs de Kiki” Alice Prin

わたしの最初の仕事十三歳になった。 わたしは永久に学校を去ったばかりだった。わたしは読むことも、勘定する乙とも 覚えた・・・それで充分だった! わたしは週給五十サンチームで仮綴じ工の見習になった。わたしはしばらく働いた が、母の友だちが、兵隊靴の修理工場へ行けば、わたしでも三フランの日給が取れ ると教えてくれた。 戦争が始まっていたのだ。 消毒するために戦線から送られてくる靴が、こんどは油のなかにつけて、革を柔ら かくするために工場へ回ってくる。わたしはその靴を木の型の上に置いて、槌で叩 いて格好を直すのである。そのあとで、わたしは他の仕事もいろいろやった。熔接、 飛行船、飛行機、榴弾など。 母とわたしはかつかつに暮らせるだけのものは稼ぐことができた。モンパルナスのただなかに! ・・・わたしはカンパーニュ=プルミエ町のロザリーの店へ食事に通った。あそこではスープしか食べなかった。一杯のスープに六スーしか金を使わないというずうずうしさを通したために、時として口ぎたなく罵られるようなこともあった。 ・・・彼女をいちばん困らせたお客はモディリアニだった。彼はわたしを足の先きから頭の先きまで身ぶるいさせるような声でぶつぶつ不平を並べながら時聞をつぶしていた。 しかしなんという美男子で彼はあったことか! ユトリロもまた姿を見せた。しかし彼についてはわたしは思い出すことはあまりない。ただ一つ覚えているのは、彼のために一度だけポーズを取ったとき、どんな絵ができたのかと見てみると、小さい田舎家が一軒描かれているのを見て呆気にとられたことである。~KIKI 「モンパルナスのKIKI」から◆KIKI/アリス・プラン(AlicePrin1901-1953)「モンパルナスのキキ」と言われ伝 説となった女性。画家の藤田嗣治やキスリングらのモデルとしてよく知られている。ナイトクラブ「ル・ジョッケー」の歌手や女優、画家としても活躍した。自伝著書「モンパルナスのKIKI(1929年)」(日本語版 美術公論社 1980年)には、藤田嗣治が「わが友キキ」と題して序文を寄せている。

アジェはこの通りに1879年から1957年まで住んだ。(写真中央ビル)

「巴里の手紙 リルケ書簡集 1 」リルケ “Briefe aus den Jahren 1902 bis 1906” Rainer Maria Rilke

近頃の午後は美しいことが多い。すこし曇つてゐて、いかにもしっとりとしてゐる。そのうちに物柔かな調子で夕暮れてゆく。時がその歩みをとめてしまふ一瞬がある、と 言ふことも出来よう。 もはや時の歩みが少しも感じられず、時間は何かあるの廣い背にの つたまま運ばれてゆく。さうやつて時間はぢつとしたままである。ただその下に何か大きな もの、暗いものがあつて、それが歩み、 過ぎ行き、時間をも共に運び去るのだ。~リルケ「巴里の手紙 リルケ書簡集」から

フランセーズ通り、パリ2区

◆ライナー・マリア・リルケ(Rainer Maria Rilke 1875/明治8 – 1926/大正15) オーストリアの詩人。1902年「ロダン論」執筆のためパリに移る。 この時期の暮らしぶりをもとに後の1910年「マルテの手記」完成させた。「巴里の手紙」はこの頃、親交を深めていた彫刻家のロダンや妻に宛てた手紙をまとめたもの。 「巴里の手紙 リルケ書簡集 1 」は1950年、「Briefe aus den Jahren 1902 bis 1906」(1930年)などをもとに養徳社から発行された「リルケ書簡集 全5巻」の内の一冊。

リルケ「巴里の手紙 リルケ書簡集 1」から

「パリ画信」荻須高徳 “PariGashin(Painting Report from Paris)” Takanori Oguiss

戰後の街頭風景戦前のパリしか知らないものに、パリにきて 最初に氣のつくことは、ヴォルテールの像はじめ数多くの銅像が、台座だけを残して消えていることである。これらは独軍占領中に兵器に姿を変えたのだという。パリの彫刻家は、再び新しい傑作をのせることを意気込んでいる。 しかし、ネイ將軍や、ロダンのバルザック像などは、そのままであり、石像にいたっては何の変りもない。階段や、橋の手すりまで、はずすような烈しいことは、ここではしてない。

バルザック像(左 ロダン美術館 右 モンパルナス)

冬のバリはまったく日が短い。私のように日中の光だけで絵を描く者はよほど緊張していないと、あっというまに一日の明るい時間がなくなってしまう。 朝の八時はまだ真暗だ。パン屋と牛乳屋と新聞屋ぐらいしかまだ店を開けていない。 九時 になってやっと明るくなる。それも霧か雨の日だったら十時になっても、否、終日うす暗い日がある。そして午後五時にはもう暗くなってしまう。 しかし正月がすぎると、たとえ寒い日がつづいていても、一日々々、びみょうな動きに日 は長くなる一方だし、明るい春に向う希望と楽しみがある。~荻須高徳「パリ画信」から

フランセーズ通り、パリ2区

◆荻須高徳(Takanori Oguiss 1901/明治34 -1986/昭和61) 稲沢市出身の洋画家。1926年に渡仏。1933年にはモンマルトルのオルドゥネ通りにある芸術家村「モンマルトル・オ・ザルティスト」にアトリエを構えるが1939年(昭和14年)戦況悪化のため一時帰国。戦後の1948年(昭和23年)に日本人画家として戦後初めてフランス入国を許可され再び渡仏。1986年、芸術家村「モンマルトル・オ・ザルティスト」のアトリエで亡くなるまでパリの風景などを数多く描いた。 「パリ画信」 は、1951年毎日新聞社から刊行された。

「ふらんす物語」永井荷風 “Huransu Monogatari(French Story)” Kafū Nagai

巴里の女は、決して年を取らないというが、実際であると自分は思った。年のない女とはかかるものをいうのであろう。若い娘ではないと知っていながら、その襟元の美しさ、その肩の優しさ、玉のように爪を磨いた指先の細さに、男は万事を忘れてその方へ引付けられるように感ずるではないか。通過ぎる給仕入を呼んで、自分は女の望む飲物を命ずる。 朝日が早くも、ノートルダームの鐘楼に反射するのを見ながら、自分はとぼとぼとカルチヱーラタンの宿屋に帰った。窓の幕を引き、室中を暗くして、直様眠りに就こうとしたが、巴里にいるもこの日一日と思えば、とても安々寝付かれるものではない。リュキザンブルグの公園の森に勇しく嚇る夜明の小鳥の声、ソルポンの時計台の鐘の音が聞こえる。市場に行くらしい重い荷車の音が速くに響く。~永井荷風「ふらんす物語」から◆永井荷風(Kafū Nagai 1879/明治12 – 1959年/昭和34) 日本の小説家。1903年/明治36年から5年間アメリカやフランスに遊学し、その体験をもとに「あめりか物語』(1908)、「ふらんす物語」(1909)などを書き残した。

「開高健のパリ タケシのパリ(1967年)」開高健 “Takeshi no Pari(Takeshi’s Paris)”Takeshi Kaikō

パンテオンの正面のゆるい坂はスーフロ大通りである。 ・・・パンテオンからちょっとさがってすぐ右へ折れたところに、スーフロ屋という小さな旅館があった。あとで人に教えられて、そこに荷風が泊っていたと知った。私もある年の夏に泊ったことがある。 ・・・そのすぐ向いにマチュラン屋という小さな旅館がある。別の年の夏、またそのつぎの年の冬、そこに泊った。 ・・・おかみさんは何も知らないけれど、この旅館のどこかの部屋に昔、リルケが下宿していた。そして、おそらく『マルテの手記』と思われる原稿を書いていた。夜遊びでくたびれたコクトーが青白い未明のなかをもどってくると、パンテオンをおりてすぐ右のある部屋の窓が、夜が明けたのにまだ灯を消さないで輝いている。 それを見てコクトーは考えるのだった。 「ああ。またリルケが痛がっている」~開高健「開高健のパリ タケシのパリ(1967年)」から

◆開高健(1930/昭和5 – 1989/昭和64・平成元)

小説家、随筆家。1954年(昭和29)寿屋(現サントリー)宣伝部を経て、広報誌「洋酒天国」の編集長を務める。1958(昭和33)年 「裸の王様」で第38回芥川賞を受賞した。以後『ベトナム戦記』(1965年)「フィッシュ・オン」(1974年)「地球はグラスのふちを回る」(1981年)など多数。

「パリの裏街」石井好子 “Pari no Uramachi(Back alley of Paris)” Yoshiko Ishii

フジタ ステージで歌っている時 三人づれの客が入ってきた フジタ先生 ! 私は歌いながら 先生をみて ニヤッと笑った 先生も手を振りながら席についた 楽屋にあがる階段で 踊子たちは「フジタね」 「好子 フジタを知ってるの?」ときいた 総理大臣がきたって 映画俳優がきたって 日本でどんな有名な人がきたって パリの人は名もしらないし顔もしらない~石井好子「パリの裏街」から

◆石井好子(1922/大正11 – 2010/平成22)シャンソン歌手、エッセイスト。日本にシャンソン文化を根付かせたシャンソン界の第一人者。 1951年(昭和26年)パリへ渡り、シャンソンの名門店でデビュー。実力が認められ1953年からモンマルトルのキャバレー「ナチュリスト」のレビューの主役として1年間出演した。そのころの様子はエッセイ「女ひとりの巴里ぐらし」に詳しい。 「パリの裏街」は清川泰次との共著。1958年刊(700部限定)

「ルーアンの丘」遠藤周作 “Rouen no Oka(Hill of Rouen)” Endō Shūsaku

10月9日(木) 巴里は今一番美しい金色に包まれている。巴里の秋の空は青くもなく黒くもない。淡い淋しい日の光が午後から消えたり照ったりする。マロニエの葉は歩道一杯をしきつめている。 ・・・メトロの中で、ぼくはふとマルテの事を思い出した。マルテは巴里で死に脅かされていた。ぼくも病に脅かされつつ巴里の街を歩いている。しかし、生きねならない。12月29日(月) しかし今日、ジュリエット・グレコが病院に歌いに来てくれた・・・。彼女の金色の髪は肩までたれ、その表情は石のように冷たい。虚無的な声で、歌った。如何にもサンジェルマン・デ・プレの虚無を心えた女である。甘い、やさしい虚無、うその虚無・・・そのあとでダンスパーティがあった。~遠藤周作「ルーアンの丘」から

◆遠藤周作(1923/大正12 – 1996/平成8)小説家、随筆家。父親の仕事の都合で幼少時代を満洲で過ごし、帰国後の12歳の時にカトリック夙川教会で洗礼を受ける。生涯、キリスト教を主題にした作品を多く執筆。1955年「白い人」で芥川賞を受賞。小説家として脚光を浴びた。 1950年(昭和25年)フランスのリヨンに留学。1998年、没後発見された未発表のエッセイと日記その当時の日常が「ルーアンの丘」にまとめられた。

「マレの街かど—パリ歴史散歩」アレックス・カーメル “A Corner in Marais” Alex Karmel

およそ一万年前、セーヌ川は現在のサン=ルイ島の東端にあたる狭い乾いた土地を通り、小さな支流であるビエーヴル川の川床であった土地に流れこんでいた。その後、右岸の洪水が起きやすい平野を流れるようになる。この昔の川の跡は、今でも街なかで見ることができる。セーヌ川からバスティーュ広場にかけてのサン=マルタン運河を起点に、いくつもの大通りや通りを経て、アルマ広場まで続く一帯がそうだ。この洪水の多い土地の東部が乾燥すると、農業が行なわれるようになり、やがて家や道路もできた。それが、後に「沼地」を意味するマレと呼ばれるようになった土地である。このマレ地区が、破壊と激動の十九世紀に、時代に取り残された「澱み」となることによって破壊をまぬがれたことは、おもしろい偶然だと言えるかもしれない。~アレックス・カーメル「マレの街かど—パリ歴史散歩」から

◆アレックス・カーメル(Alex Karmel 1931/昭和6 – 2015/平成27)アメリカニューヨーク生れれの執筆家。1949年の渡仏以来、度々長期滞在。1982年にパリに移住。パリ郊外の古都ドゥルダンで亡くなった。3冊の小説と2冊のノンフィクションを残した。 「マレの街かど—パリ歴史散歩 白水社 2000年刊」(原題/A Corner in Marais)

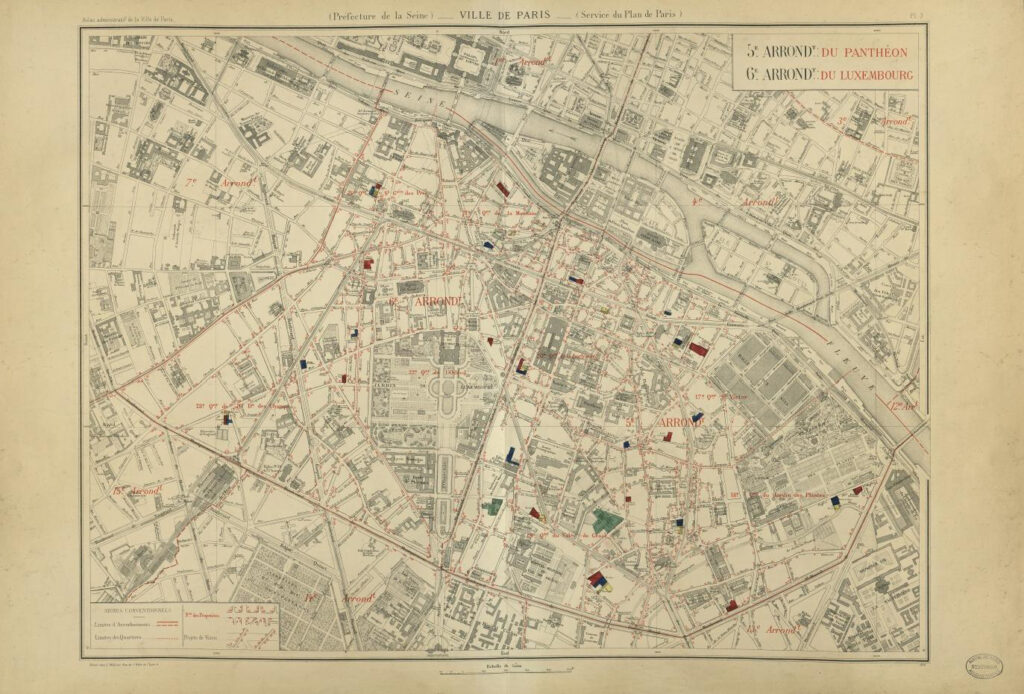

1740年のセーヌ川の氾濫被害を示した地図(Photo/BnF Gallica)

1740年のセーヌ川の氾濫被害を示した地図(Photo/BnF Gallica)

「聖なる酔っぱらいの伝説」ヨーゼフ・ロート “The Legend of the Holy Drinker” Joseph Roth

一九三四年のある春の宵のこと、かなりの年配の紳士が、セーヌ川にかかる橋の一つの石段を下りていった。川岸には、ほぼ、どの国にもおなじみの光景がひらけるものだ。あらためて思い出していただこう。パリの宿なしが寝ている。より正確には、野営をしている。~ヨーゼフ・ロート「聖なる酔っぱらいの伝説」から

◆ヨーゼフ・ロート(Joseph Roth, 1894/明治27 – 1939/昭和14)オーストリアの作家。第一次世界大戦に従軍した後、ジャーナリストとして活動しながら、物語性に富んだ作品を数多く発表した。1932年、ナチスが勢力を拡大すると、ユダヤ人だったロートは当時住んでいたドイツを去りパリへと亡命。放浪と酒を愛したロートは死の直前、自伝的な物語「聖なる酔っぱらいの伝説」(1939年)を執筆。滞在していたホテルのカフェで倒れ亡くなった。44歳だった。

セーヌ川、ポンデザール橋のたもと/左岸(2019年)

セーヌ川、ポンデザール橋のたもと/左岸(2019年)

「さびしい宝石」パトリック・モディアノ “La Petite Bijou” Patrick Modiano

ここに住みはじめたころ、階段でへんな匂いがするのが気になった。赤いカーペットが臭っていて、ゆっくりと腐っているにちがいなかった。ところどころ、木製の階段がむきだしになっている部分もあった。この建物がホテルだったころ、大勢の人たちがこの階段を上り下りしたのだ・・・・・・。 表門を入ると、すぐ急な階段があった。ママンがむかし、このホテルに住んでいたことは知っていた。~パトリック・モディアノ「さびしい宝石」から

◆パトリック・モディアノ(Patrick Modiano 1945/昭和20~)フランスの作家。2014年ノーベル文学賞を受賞。2015年1月にレジオンドヌール勲章贈られた際、 フランソワ・オランド大統領は「モディアネスク (modianesque)」と表される 彼の作風を「現実が消えてしまう状況、過去と現在が交錯する状況、言葉が信じられなくなる状況」と定義した。

「開高健のパリ 声の狩人」開高健 “Koe no Kariudo(The Hunter of Voices)” Takeshi Kaikō

ごぞんじのようにパリにはいたるところに広場がある。大きなのもあれば小さなのもある。・・・・パリ市の俯瞰図を見ると、複雑な血管の網のあちらこちらに大小さまざまな瘤ができたみたいである。 どれでもよいから一本の道をとって、たんねんにたどってゆくと、そのうちにきっとどこかで、この“丸い点〟に入る。昼でもたそがれたように薄暗い、しめってくたびれた壁のなかを歩いていると、 とつぜん石の腸のなかから広場へ踏みこむことになるのである。 この感じが好きだった。垢と時間で灰緑色に 錆びたような壁のなかから、 キャフェや肉屋や家具店などのキラキラ輝く赤、金、緑、黄、 黒、また、物音や、声や、香りの縞などにみたされた丸い井戸の底に入りこむ、このときの、華やかな不意の一撃の印象はたのしいものである。~開高健「開高健のパリ 声の狩人」から

◆開高健(1930/昭和5 – 1989/昭和64・平成元) 小説家、随筆家。1954年(昭和29)寿屋(現サントリー)宣伝部を経て、広報誌「洋酒天国」の編集長を務める。1958(昭和33)年 「裸の王様」で第38回芥川賞を受賞した。以後『ベトナム戦記』(1965年)「フィッシュ・オン」(1974年)「地球はグラスのふちを回る」(1981年)など多数。

「パリの裏街」石井好子 “Pari no Uramachi(Back alley of Paris)” Yoshiko Ishii

キャフェ 旅人は見物の足を休ませるために キャフェに腰かける 老人は陽のあたる席で 一杯のコーヒをすすながら何時間も陽なたぼっこだ 学者はテーブル一杯に紙をならべてむずかしい顔をして書きものを むずかしい顔 をして書物をひもとく パリのキャフェはそれが粗末な建物であっても暗いかげがない キャフェのなかにいる人びとはのんびりと楽しそうにみえる 若い娘は恋人の肩にもたれ 頬をよせて夢みている 若い娘がひとりで坐っていたら彼女は恋人のくるのを待っているのだ 若い男は道をゆく人を眺めている 彼はさがしている~石井好子「パリの裏街」から

◆石井好子(Yoshiko Ishii 1922/大正11 – 2010/平成22)シャンソン歌手、エッセイスト。日本にシャンソン文化を根付かせたシャンソン界の第一人者。 1951年(昭和26年)パリへ渡り、シャンソンの名門店でデビュー。実力が認められ1953年からモンマルトルのキャバレー「ナチュリスト」のレビューの主役として1年間出演した。そのころの様子はエッセイ「女ひとりの巴里ぐらし」に詳しい。 「パリの裏街」は清川泰次との共著。1958年刊(700部限定)

「腕一本 巴里の横顔 藤田嗣治エッセイ選」藤田嗣治 2 “Bura Ixtupon(With one Arm)” Léonard Foujita 2

共和祭 何といってもパリで一番大きな年中行事は、七月十四日、共和祭の日であろう。カトルス・ジユイエの名で知られている。十三、十四、十五の三日間、夜も昼も打つ通しのお祭りである。街の四ツ角には、日本のお祭に見るような、粗末な舞台のようなものが出来て、そこで、プカプカドンドンと楽隊が始まるのだ。 すると青年老人子供の差別なく、てんでに相手を見つけて踊り出す。 面白いのは何しろ電車も自動車も通る大通りのことだ、巡査は忽ち、それらの車を止めて、踊りの終るのを待つといった有様だ。 近所のカフェでも、歩道にギツシリ椅子を並べて、そこでビールなり、葡萄酒なり、但しはヴィシィ、リモナーデを飲ませる。飲んでは踊り、踊つては飲み、やがて夜も明けようという寸法だ。 この日ばかりは、何所を歩いても夜明しで、パスティユの塔には、アカアカと革命の火が燃えるのである。~藤田嗣治「腕一本 巴里の横顔 藤田嗣治エッセイ選」から

◆藤田嗣治/レオナール・フジタ(Léonard Foujita 1886/明治19-1968/昭和43)東京生まれ。1955年フランス国籍を取得し、同年日本国籍を抹消した。1913年単身フランスに渡りモンパルナスでピカソやモディリアーニらと交友。1923年「五人の裸婦」が「乳白色の肌」と絶賛される。「モンパルナスのキキ」と親交が始まったのもこのころだった。

オペラ座近くの「伴野商店」が1923年に発行したパリの地下鉄案内図(Photo/BnF Gallica)

「マレの街かど—パリ歴史散歩」アレックス・カーメル 2 “A Corner in Marais” Alex Karmel 2

・・・がぜん好奇心がわいた私は、私たちのアパルトマンの記録を探してみようと思い立った。 収穫はあまりなかったものの、最初の記録の日付が一三九三年であることはわかった。私たちのアパルトマンがあるロジェ通り三三番地の持ち主の名前もある。それによると、「『サン・ジュリアン』という看板があるこの家の持ち主は、ロパン・パスキエ」。 ロジェ通り三五番地は、「王室式部官エナール・ド・カンブナール」が持ち主だったらしい。~アレックス・カーメル「マレの街かど—パリ歴史散歩」から

◆アレックス・カーメル(Alex Karmel 1931/昭和6 – 2015/平成27)アメリカニューヨーク生れれの執筆家。1949年の渡仏以来、度々長期滞在。1982年にパリに移住。パリ郊外の古都ドゥルダンで亡くなった。3冊の小説と2冊のノンフィクションを残した。 「マレの街かど—パリ歴史散歩 白水社 2000年刊」(原題/A Corner in Marais)

1740年のセーヌ川の氾濫被害を示した地図(Photo/BnF Gallica)

1740年のセーヌ川の氾濫被害を示した地図(Photo/BnF Gallica)